Deterrence: ¿el fin de la pausa atómica?

La doctrina de disuasión nuclear, pieza central de la paz global durante casi ocho décadas, enfrenta hoy serios desafíos. Con la proliferación de actores no estatales, el uso de drones y la ambigüedad estratégica de ciertos Estados, la Destrucción Mutua Asegurada ya no garantiza estabilidad. Estamos observando cómo el deterrence se erosiona en un mundo donde las nuevas amenazas no responden a las lógicas del pasado.

DESTACADOSPOLÍTICA INTERNACIONAL

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se dio paso a una tregua de facto que evitó que las potencias nucleares se enfrentaran directamente. Este armisticio, basado en la doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada (DMA), evitó conflictos bélicos nucleares durante los últimos 80 años.

Durante la Guerra Fría, el deterrence funcionó como una estrategia clave de defensa que mantuvo una “paz helada”. Sin embargo, ver en la actualidad a potencias no nucleares, como Irán, atacando a potencias nucleares, como Israel, de formas tan agresivas resulta alarmante. Esto nos lleva a cuestionar si el deterrence sigue siendo una estrategia efectiva en los conflictos modernos.

¿Qué es el deterrence y cómo funcionó durante décadas?

El deterrence (disuasión) se basa en una idea sencilla: tener armas nucleares sin la finalidad de ser empleadas, sino para evitar ser atacado. De esta forma, el costo de atacar (a un poseedor de armamento nuclear) se vuelve tan alto que logra disuadir al enemigo. A su vez, esto se relaciona estrechamente con la doctrina DMA: cuando un país es consciente de que un ataque nuclear puede llevar a la aniquilación de sí mismo, cualquier incentivo bélico de estas características desaparece.

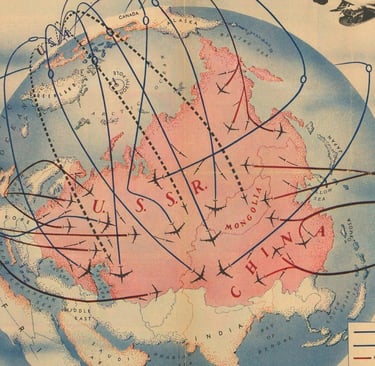

La Guerra Fría puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Eventos como la "Crisis de los Misiles" o el "Bloqueo de Berlín" acercaron la idea de que las potencias mundiales defenderán sus fronteras e ideales incluso a costa de un nuevo estallido bélico nuclear. No obstante, esa posibilidad nunca llegó a concretarse. La Guerra Fría terminó marcada más por golpes de Estado y guerras de poder (proxy wars) que por un estallido nuclear.

En la década de los 70, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) puso la paz nuclear en la agenda internacional. El mismo admitía que 5 países tengan armas nucleares (Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia y Reino Unido) porque ya las poseían antes de la firma del tratado en 1968. Este instrumento, sentó las bases del deterrence, ya que reconoció legalmente a ciertos actores como potencias nucleares, dándoles un marco legal para mantener (en teoría temporalmente) sus arsenales.

Una doctrina que envejece: las limitaciones del deterrence en el siglo XXI

Si bien tanto el TNP como el deterrence parten del hecho de que las armas nucleares existen y son peligrosas, uno lo aborda desde la restricción y otro desde la disuasión. El TNP fue un importante primer paso para intentar frenar la propagación del armamento nuclear, pero falló en prever el mundo multipolar actual, distinto a la bipolaridad URSS vs. EE.UU. de la Guerra Fría. Además, admitió una desigualdad estructural al establecer potencias nucleares, lo que generó desconfianza en otros Estados. Como resultado, varios países lo abandonaron y desarrollaron armas nucleares de todas formas, como ocurrió con Corea del Norte en 2003.

El TNP contribuyó a la pérdida de legitimidad que afecta indirectamente al deterrence, al no ser capaz de frenar la erosión del sistema nuclear actual ni de cumplir con el desarme propuesto. Sin embargo, no constituye la causa principal de la debilitación de esta estrategia en la actualidad. La moderna ineficacia del deterrence radica en diferentes factores.

En primer lugar, las nuevas tecnologías ponen en jaque los métodos convencionales, o la forma en la que el imaginario colectivo boceta el concepto de “arma nuclear”. El crecimiento en el uso de drones militares (o comerciales modificados) en conflictos bélicos los transforma en protagonistas no solo del espionaje, sino de ataques “quirúrgicos” que no justifican una respuesta nuclear de gran escala para los Estados.

Por otro lado, la participación de actores no estatales y regímenes impredecibles sin miedo a represalias tradicionales no se comportan según la lógica del DMA. Irán, por ejemplo, aunque no ha desarrollado armamento nuclear de forma oficial, levanta sospechas por su reciente avance en el enriquecimiento de uranio. Esto es peligroso porque su relación con grupos armados como Hezbolá junto a su retórica anti-Israel los transforma en un actor que podría usar sus capacidades nucleares sin temor a represalias tradicionales si percibe el conflicto como religioso.

Muchos otros factores contribuyen al deterioro del deterrence: Estados cuyos ataques caen en zonas grises, debilitamiento de tratados de control de armas y tácticas como el “escalate to de-escalate” llevan a que hoy en día las estrategias de defensa cambien. Sin embargo, más allá de seguir analizando las variables que aportan a este cambio, el verdadero dilema es otro.

La pregunta, entonces, no es solo si el deterrence sigue siendo viable, sino quién se atreverá a replantearlo. ¿Serán los líderes actuales capaces de adaptarse a un escenario tan volátil, o quedaremos atrapados en la inercia de una doctrina que ya no responde a las amenazas del presente?